La lettura è una delle componenti fondamentali richieste ai bambini in ambito scolastico. Essa è infatti il mezzo principale che ci permette di apprendere e di acquisire nuove conoscenze. É un processo complesso, in cui intervengono fattori diversi, che si integrano tra loro affinché avvenga con successo il processo di lettura. Tra questi fattori c’è, ad esempio, l’analisi visiva, che ci permette di visualizzare le lettere scritte, la memoria di lavoro, grazie a cui ricordiamo i diversi suoni e formuliamo la parola, e il processo motorio di articolazione della parola.

Quando uno studente fatica a leggere, è necessario fare degli approfondimenti, in quanto ci si potrebbe trovare di fronte a un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA). Capire come avviene la lettura è di fondamentale importanza per fare una diagnosi approfondita e per avviare un trattamento efficace.

UN MODELLO NEUROPSICOLOGICO PER CAPIRE COME AVVIENE LA LETTURA: IL MODELLO A DUE VIE

Prova a leggere queste due parole:

TOMBINO

TICNEFO

Probabilmente avrai letto la prima parola per intero in modo immediato, mentre la seconda scomponendola in parti, ad esempio in sillabe: “TIC” “NE” “FO”.

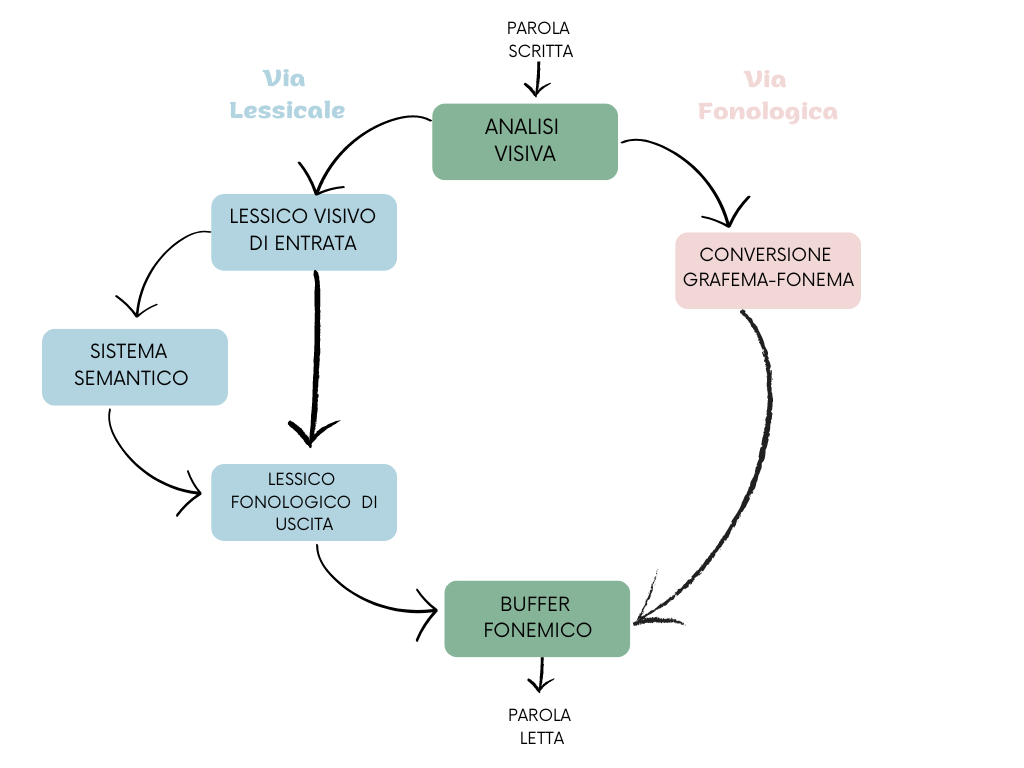

Questo avviene perché esistono due vie che ci permettono di leggere le parole. Una è definita via fonologica (o sublessicale) e prevede che ogni grafema, cioè ogni lettera scritta, sia convertito in un fonema, cioè nel suono che corrisponde a quella lettera. L’altra via, invece, è definita lessicale e permette di recuperare la pronuncia della parola attraverso il lessico mentale, cioè ci permette di riconoscere le parole senza bisogno di convertire i segni in suoni, consentendoci quindi di essere molto veloci.

LA VIA FONOLOGICA E LA VIA LESSICALE

LA VIA FONOLOGICA

Di fronte a una “non parola” oppure ad una parola sconosciuta, il lettore innanzitutto la analizza e la interpreta tramite il sistema visivo e poi, attraverso il sistema di conversione grafema – fonema, converte ogni grafema nel fonema corrispondente. Successivamente lo stimolo passa al buffer fonemico, un magazzino di memoria a breve termine, dove tutti i fonemi si fondono per dare origine alla parola letta.

La via fonologica è indispensabile per leggere parole sconosciute e le “non parole”.

LA VIA LESSICALE

Quando si legge una parola, invece, il lettore la percepisce, la analizza e la riconosce grazie al lessico visivo d’entrata, una specie di magazzino in cui le parole sono contenute in forma visiva. La parola può poi passare al sistema semantico, dove viene attribuito un significato alla parola e al sistema fonologico di uscita, che associa alle lettere i suoni corrispondenti. Infine passa al buffer fonologico, che prepara l’uscita per la lettura ad alta voce .La via lessicale ci permette di leggere in modo molto più veloce ed è indispensabile per leggere parole irregolari (ad esempio yacht).

La via fonologica è acquisita prima di quella lessicale ed è utilizzata quando i bambini non hanno ancora costruito un lessico ortografico a cui accedere in modo diretto. É molto importante perché soltanto il suo completo consolidamento può favorire il passaggio alla via lessicale.

IL DISTURBO DELLA LETTURA: I DIVERSI TIPI DI DISLESSIA

DISLESSIA ACQUISITA: SUPERFICIALE E PROFONDA

Questo modello ci permette di individuare tipi diversi di dislessia. Analizzando gli errori commessi dal lettore, infatti, è possibile supporre una compromissione ad una delle due vie, mentre l’altra è preservata.

I primi a ipotizzare che nella lettura non esistesse solo la via fonologica sono stati John C. Marshall e Freda Newcombe nel 1973. Essi, studiando persone che avevano subito danni cerebrali, descrissero due forme di dislessia acquisita: una dislessia profonda e una dislessia superficiale. La dislessia profonda è caratterizzata principalmente da un’incapacità di leggere “non parole”, cioè stringhe di lettere prive di significato (ad esempio PRUMI) e da errori di tipo semantico, per cui il paziente non legge la parola scritta, ma una di significato correlato (ad esempio se la parola da leggere è “tigre”, il soggetto legge “leone”).

Nella dislessia superficiale, invece, i pazienti cercano di leggere tutte le parole attraverso la conversione grafema – fonema e quindi sono in grado di leggere le “non parole”, ma hanno difficoltà nella lettura di parole non regolari o con accentazione non regolare.

DISLESSIA EVOLUTIVA: FONOLOGICA, SUPERFICIALE O MISTA

Anche per quanto riguarda la dislessia evolutiva sono stati identificati diversi sottotipi che si rifanno ai modelli a due vie. Esiste infatti la dislessia fonologica, caratterizzata da deficit nella lettura di tipo fonologico, la dislessia superficiale con un deficit nella lettura lessicale e la dislessia mista che comprende deficit in entrambe le vie di lettura.

Una caratteristica tipica dei dislessici è la lentezza nella lettura. Tale lentezza è stata interpretata con l’uso prevalente della via fonologica, i dislessici quindi non hanno accesso diretto alle parole, ma procedono con una lettura frazionata che influisce nella loro velocità. Questa ipotesi sembra essere confermata, infatti diversi studi hanno evidenziato che i dislessici hanno un tempo di lettura simile per le parole e per le non parole, inoltre all’aumentare della lunghezza della parola, aumenta anche il loro tempo di lettura, indicando che non vi è nessun accesso immediato alla parola, ma una sua scomposizione in grafemi; infine, analizzando i movimenti saccadici dei dislessici, si è notato che essi compiono tanti piccoli movimenti oculari durante la lettura, diversamente dai normo lettori.